di Gianfranco Accattino

Più di un mese è passato dalla scomparsa di Alberto Piazza. Io non ho ancora superato il dolore della sua perdita. Ora Ha Keillah mi chiede di scrivere qualcosa su di lui. Accetto volentieri: questa potrebbe essere una via per dare un ordine ai miei ricordi e ai miei sentimenti e mettere a tacere un ricorrente e opprimente senso di sconforto.

Moltissime persone hanno già descritto i meriti accademici (rigore metodologico nell’indagine sui dati genetici) e civili (demolizione su base scientifica del concetto di razza applicato al genere umano) di Alberto Piazza, in svariate sedi e svariati modi. Posso fare riferimento – uno per tutti – a quanto ha scritto Emilio Hirsch il 28 Maggio scorso nella newsletter della Comunità Ebraica di Torino.

Io voglio semplicemente aggiungere il mio ricordo personale di come e con quale profondità Alberto sia entrato nella mia vita. Occorre risalire all’autunno 1956. L’anno scolastico era appena iniziato, quando nella classe Quinta C del Liceo D’Azeglio irruppe un bidello per presentarci un nuovo compagno di classe, un ragazzone corpulento e trafelato avvolto in un maglione blu. Nell’aula eravamo distribuiti su quattro file di banchi a due posti, due file per le ragazze, due file per i maschietti. Ambitissime le file seconda e terza, dove venivano a contatto i due generi. Io stavo nella quarta fila, e per puro caso mi trovavo solo e con un posto libero alla mia destra. Il nuovo arrivato ci si accomodò: “Ciao, sono Alberto Piazza”.

Non sapevamo che stava cominciando un’amicizia destinata a durare quasi settant’anni. Per spiegare la ragione della mia immediata sintonia con Alberto, devo spiegare perché io mi ero trovato al D’Azeglio. I miei genitori non erano particolarmente colti, e sognavano di farmi diventare ragioniere. Sarei stato il primo diplomato della dinastia, una grande promozione sociale per noi e per quei tempi duri di dopoguerra. Alla scuola media avevo scritto in un tema di questa mia ambizione alla ragioneria. La professoressa di lettere convocò immediatamente mia madre per farle cambiare idea e iscrivermi al liceo classico. Il fatto è che io mi divertivo moltissimo con il latino (come mi sarei poi divertito molto con il greco), che mi piaceva per la sua struttura logica con casi e declinazioni e rosa-rosae. Mi piaceva al punto che qualche volta, di fronte ai soliti temi “Come ho passato le vacanze” o “Descrivi una bella gita”, io presentavo uno svolgimento in latino, con gioia e stupore dell’insegnante che intravedeva una mia vocazione alle lettere classiche in ciò che per me era nulla più di un giochetto divertente. I miei si fidarono, raccolsero l’appello e mi iscrissero al D’Azeglio.

Arrivato a contatto con Alberto e la cultura che lui assorbiva dalla sua famiglia, io sentii da una parte un senso di inferiorità ma dall’altra una grande ammirazione per la sua disponibilità a mettere in comune i suoi saperi. In casa mia giravano pochissimi libri oltre a quelli scolastici. Fu Alberto a farmi conoscere la letteratura contemporanea, a cominciare, per esempio, da Cesare Pavese.

Alberto mi raccontò della sua infanzia, vissuta nel periodo tragico della persecuzione antiebraica. Con i genitori era riuscito, tra mille rischi, a raggiungere la salvezza in Svizzera. Io conoscevo le vicende della Shoah, anche grazie a un altro amico che avevo incontrato ai giardinetti di piazza Cristoforo Colombo, e poi ritrovato nella stessa classe di ginnasio. Era Elio Lombroso, che non poteva ricordare nulla di suo padre, arrestato dai tedeschi, deportato e ucciso a Flossenburg.

Insomma, io e Alberto ci trovammo subito bene insieme, nel secondo banco della quarta fila. Tanto che ci piaceva ritrovarci anche fuori della scuola. Nei quattro anni di D’Azeglio andavo spessissimo a trovarlo nel pomeriggio nella sua casa di corso Re Umberto. Lì conobbi i suoi genitori e suo fratello Sergio che, quando lo vidi la prima volta, giocava con i soldatini accanto al pianoforte di Alberto. Sergio era nato dopo la guerra, e portava il nome di suo zio, caduto partigiano in circostanze terribili al Piano Audi, in val di Lanzo.

La classe docente del D’Azeglio non era un granché. Svettavano solo due grandi figure: Leonardo Ferrero, che ci insegnava latino come se fossimo all’università (e docente universitario diventò egli stesso nel 1957) e Baldassarre Brossa, che ci leggeva e commentava la Divina Commedia. Il primo era uno studioso latinista di Cuneo, il secondo un prete cattolico di Poirino. Li accomunava l’antifascismo. Ferrero fu tra i primi a salire con Duccio Galimberti a Madonna del Colletto, pochi giorni dopo l’8 settembre 1943, a formare la prima banda partigiana del Piemonte. Don Brossa fu incarcerato alle Nuove con l’accusa (fondata) di sostenere i partigiani e aiutare gli ebrei in fuga.

Era inevitabile che molte lezioni fossero noiose. Alberto e io trovammo un modo per combattere la noia. Quasi ogni giorno Alberto portava a scuola una sua scacchiera tascabile, la metteva sotto il banco e si giocava clandestinamente. Ma anche qui Alberto aveva qualcosa da insegnarmi. Ricordo perfettamente quando una volta prese il suo Re e con sussiego lo spostò di due caselle (due caselle!) e poi prese una delle Torri (un secondo pezzo!) e spostò anche quella. Io ero allibito e mormorai: “Che è sta roba?”. Alberto, con accentuato sussiego mi spiegò che quello era l’arrocco. Io avevo frettolosamente imparato le regole degli scacchi su foglietti sparsi, senza arrivare in fondo. Questa sorpresa mi spinse a comprare il mio primo libro di scacchi e imparare l’importanza dell’arrocco nella teoria e nella storia degli scacchi.

Il sussiego di Alberto era una sua caratteristica positiva. Gli veniva dalla sua serietà e (presumo io) dai traumi della sua infanzia in anni di guerra. Nelle fotografie di rito si metteva sempre in piedi ai lati della classe, e spesso molti estranei alla scuola, vedendo la foto, scambiavano Alberto per il professore.

Alberto era amico di Primo Levi. Quando Einaudi si decise nel 1958 a pubblicare “Se questo è un uomo” (che nel 1947 e nel 1952 aveva rifiutato), Alberto mi dimostrò una grande amicizia e fiducia nel prestarmene una sua copia. “Mi raccomando, è una copia con dedica dell’autore”. Di nuovo grazie ad Alberto, dopo Cesare Pavese, feci la conoscenza con Primo Levi.

Alberto era molto attivo nella pubblicazione del giornalino del D’Azeglio, lo Zibaldone. Non ricordo se ne era formalmente il direttore, ma ci scriveva e faceva scrivere molto. Coinvolse anche me. Sostenevamo tesi che oggi sono scontate e banali, ma in quegli anni 1950 apparivano rivoluzionarie. I benpensanti reagivano “Ma come? Volete l’educazione sessuale a scuola? Ma come? Volete che gli studenti collaborino alla stesura dei programmi?”.

Seguivamo attentamente l’attualità politica e sociale. Fu così che Alberto ed io ci trovammo concordi nel seguire di persona l’attività di Danilo Dolci. Danilo Dolci (lo ricordo per chi, soprattutto fra i giovani, non ne sapesse nulla) era un ingegnere triestino, specialista di cemento armato, che lasciò il Politecnico di Milano per aderire all’esperienza della comunità di Nomadelfia. Era noto come poeta e come assertore della nonviolenza. Nel 1952 si trasferì in Sicilia, dove promosse iniziative di lotta pacifica. Fu protagonista di numerosi scioperi della fame insieme a contadini e pescatori. Nel 1956 a Partinico organizzò lo sciopero alla rovescia. Un lavoratore normalmente sciopera astenendosi dal lavoro. A Partinico invece centinaia di disoccupati scioperarono lavorando a risistemare una strada comunale abbandonata. Intervenne la polizia, Danilo Dolci fu arrestato e condotto a Palermo. Qui si svolse un processo che rimase nella storia. A difendere Danilo Dolci intervenne Piero Calamandrei, a testimoniare in sua difesa Carlo Levi e Elio Vittorini. Uno stuolo vastissimo di intellettuali italiani e stranieri si schierarono con lui, a cominciare da Bertrand Russell. L’assoluzione di Danilo Dolci prese la forma di una condanna a cinquanta giorni di carcere (giusto per salvare la forma) ma la risonanza fu enorme, e indusse centinaia di giovani e raggiungere la Sicilia e sostenere Danilo Dolci.

Tra questi eravamo noi tre, io, Alberto e un terzo compagno della seconda. Liceo sezione C, Lello Guariniello. Di quella esperienza resta, come cimelio da tramandare ai discendenti, il libro “Spreco”, pubblicato da Einaudi nel 1960 dove compaiono, tra molto altro, i risultati di una nostra rudimentale inchiesta su lavoro e occupazione. Alberto e io vivevamo insieme a Roccamena, ci muovevamo verso altri piccoli centri e a fine settimana ci spostavamo a Partinico, dove Danilo Dolci aveva fondato il suo “Centro Studi e Iniziative per la Piena Occupazione”. Danilo Dolci è scomparso nel 1997 e qualche anno fa ho incontrato Cielo (nome ispirato a Cielo d’Alcamo), uno dei suoi figli che avevo preso in braccio in quell’estate del 1959.

Alberto non si occupava solo dello Zibaldone. Riuscì a promuovere degli incontri per gli studenti portando nell’aula magna del D’Azeglio personaggi di rilievo. Ricordo uno di questi: Ferruccio Parri, capo del primo governo italiano dopo la Liberazione. Si rivolse a noi giovani studenti, commosso e commovente nel ricordare i giovani caduti della guerra partigiana.

Un altro dei nostri interlocutori (di cui purtroppo ho dimenticato il nome) intervenne proprio nei giorni del processo a Danilo Dolci. A un suo accenno al governo dell’epoca, il preside del D’Azeglio (Sanfilippo, a tutti noto come “Tappo”) si sentì in dovere di intervenire in difesa dell’autorità costituita. Anche Alberto, che aveva invitato l’oratore, fu investito dall’ostilità di “Tappo”, che si ripromise di “fargliela pagare”. E ci riuscì.

Arrivammo alla maturità nel Luglio 1960. Congresso neofascista a Genova, governo Tambroni (monocolore democristiano appoggiato da monarchici e neofascisti), la polizia spara e uccide a Reggio Emilia e in Sicilia, a Roma Raimondo D’Inzeo si allena per le Olimpiadi di equitazione caricando a cavallo un corteo di manifestanti e ferendone alcuni, compresi dei parlamentari comunisti e socialisti. Non c’era ovviamente la serenità necessaria per esami così importanti. Ci arrangiammo. Tra scritti e orali trovammo anche il tempo di scendere in piazza contro Tambroni.

Alberto, a seguito dei ripetuti scontri col preside Sanfilippo a tutti noto come “Tappo”, ebbe tre materie a ottobre. Una ingiustizia vendicativa, in contrasto con il suo rendimento scolastico del 1960 e degli anni precedenti. Ancora una volta, fui colpito e ammirato dalla serietà e dalla flemma di Alberto. Non batté ciglio, si presentò agli esami di riparazione e li superò..

Dopo la maturità non eravamo più seduti allo stesso banco. Prendemmo vie diverse. Alberto si iscrisse a Fisica, io abbandonai le vaghe aspirazioni alla sociologia e mi iscrissi a Chimica, non tanto perché mi piacesse, quanto perché mi sembrava garantire un lavoro. Continuammo a incontrarci spesso, a Torino e soprattutto in montagna.

Avevamo scoperto la montagna come un’altra passione comune. Ricordo dei giorni d’estate a Gressoney La Trinité (luogo caro ai genitori di Alberto). Ricordo un’escursione alla capanna Gnifetti sul Monte Rosa. Vi pernottammo. Prima di andare a letto coi nostri vestiti da montagna, Alberto, per onorare il suo aplomb, si presentò indossando sopra giacca e pantaloni un impeccabile pigiama. Si scatenò nella nostra compagnia una risata destinata a rivivere per decenni. Alberto fu anche il primo a insegnarmi qualche rudimento di sci, quando ancora non erano diffusi gli attacchi di sicurezza. Ricordo un Capodanno a Courmayeur. In quei giorni Alberto aveva fatto amicizia con un parroco, che gli permetteva di esercitarsi su tasti e pedali dell’organo. La musica era tra le sue passioni. Per amore della musica, in quella fine d’anno, contrariamente a ogni aspettativa, Alberto era sempre in chiesa.

Intorno al 1963, cessammo di vederci con frequenza. Io ero in difficoltà con i miei corsi di chimica. Alberto aveva subito come un trauma (così almeno parve a me) la separazione dei suoi genitori. Me ne accennò vagamente, e io non ritenni opportuno approfondire, anzi mi parve che neppure Alberto volesse addentrarsi con me su questo punto.

Dopo la laurea nel 1967 io mi trasferii a Milano e poi a Novara. Alla Montedison di Novara passai sette anni a concludere la mia carriera di chimico per volgermi a ciò che realmente mi interessava: l’informatica, che a quei tempi non esisteva neppure come nome né come corso di studi. La Montedison, per motivi di prestigio, aveva chiamato a Novara dagli Stati Uniti un luminare della chimica teorica, Enrico Clementi. Clementi, quasi premio Nobel, aveva messo in piedi un gruppo di ricerca e un centro di calcolo, affidandone a me la gestione.

Arriviamo così al 1977 o giù di lì. Ero nel corridoio del centro di calcolo di Novara quando vidi venirmi incontro, come sempre trafelato, questa volta non più in maglione ma in giacca e cravatta … ma sì, era di nuovo Alberto Piazza. Alberto, già sulla via per diventare un luminare della genetica, aveva preso contatto con il luminare della chimica Clementi (presumo già in California) e instaurato un progetto di collaborazione. Un rapido abbraccio, e poi via a costruire una programmoteca (neologismo inventato da Alberto).

La mia conversione da chimico a informatico mi diede l’opportunità nel 1979 di tornare a Torino per lavorarci, con grande gioia di mia moglie e delle nonne e del nonno che avrebbero potuto vedere nostra figlia Elisa non più solo saltuariamente in qualche fine settimana. Io entrai nel CSI Piemonte (Consorzio per Il Sistema Informativo) e negli anni successivi mi mossi tra varie aziende informatiche con funzione di consulente e analista…

Dal 1979 in poi io e mia moglie ci incontravamo spesso con Alberto e Ada, sia a Torino che a Cogne. Durante questi incontri conviviali capitava spesso che su vari argomenti di conversazione io e Alberto ci trovassimo in comune accordo. In questi casi Ada Ruata, la moglie di Alberto, si rivolgeva ammiccando a Ada Fubini, mia moglie: “Si vede proprio che questi due erano compagni di banco!”.

In uno di questi incontri, a dicembre del 1997, Alberto mi fece uno stupendo regalo: una copia con la sua dedica dell’edizione italiana di “Storia e geografia dei geni umani”, il saggio che Alberto aveva scritto con Luigi Luca Cavalli-Sforza e Paolo Menozzi. Così come il libro “Spreco”, questo volume è un altro prezioso cimelio da tramandare ai nipoti.

Accadde ancora, questa volta in negativo, qualcosa da condividere con Alberto. Entrambi incorremmo in seri guai cardiaci e dovemmo subire operazioni di cardiochirurgia. A giugno del 2022 Alberto e Ada vennero in visita da noi a San Mauro. Io monopolizzai la conversazione (e mia moglie giustamente poi mi rimproverò per questo) descrivendo nei dettagli il secondo intervento di angioplastica coronarica a cui ero stato sottoposto due mesi prima. Alberto però non mi parve turbato dal mio sproloquio, anzi mi seguiva con interesse. Non per nulla era, oltre che un fisico, un medico e un docente della Facoltà di Medicina.

Il 20 aprile 2023 passammo un pomeriggio da Ada e Alberto. Aperitivo, chiacchiere su tante cose, come sempre. Non potevo sapere che quello sarebbe stato il mio ultimo incontro con Alberto.

Infine, venne il 18 maggio 2024. Da quel giorno mi sono rivisto sul mio banco di quinta ginnasio, stavolta di nuovo solo, con un posto alla mia destra, vuoto. Un vuoto incolmabile, e una tristezza immensa.

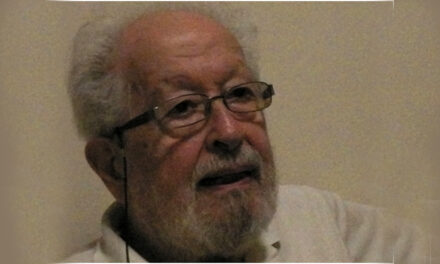

Alberto Piazza (1941-2024)

Laureato in Fisica e in Medicina e Chirurgia, è stato Professore Ordinario di Genetica Umana nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino e Direttore del Dipartimento di Genetica Biologia e Biochimica.

Ha ricoperto molteplici incarichi di alto prestigio internazionale in Italia e all’estero occupandosi della genetica umana sotto molteplici punti di vista.

La fama di Alberto Piazza è andata molto al di là dell’ambito accademico, grazie alla sua appassionata attività di divulgatore (conferenze e corsi di aggiornamento per insegnanti e studenti medi) e alla sua profonda coscienza civile che lo spingeva a chiarire le implicazioni politiche della conoscenza scientifica.

Nel 2008, con Rita Levi Montalcini e altri scienziati contribuì alla stesura del Manifesto degli scienziati antirazzisti, il cui primo paragrafo suona così:

- Le razze umane non esistono.L’esistenza delle razze umane è un’astrazione derivante da una cattiva interpretazione di piccole differenze fisiche fra persone, percepite dai nostri sensi, erroneamente associate a differenze “psicologiche” e interpretate sulla base di pregiudizi secolari. Queste astratte suddivisioni, basate sull’idea che gli umani formino gruppi biologicamente ed ereditariamente ben distinti, sono pure invenzioni da sempre utilizzate per classificare arbitrariamente uomini e donne in “migliori” e “peggiori” e quindi discriminare questi ultimi (sempre i più deboli), dopo averli additati come la chiave di tutti i mali nei momenti di crisi.

Questo concetto non era affatto intuitivo e resta purtroppo di grande attualità in tempi come i nostri, in cui qualunque ignorante, anche con gradi di generale, può ergersi a sostenitore dell’italianità biologica.

Alberto Piazza aveva già risposto indirettamente in una intervista al Corriere della Sera: «Il Dna italiano non esiste: siamo italiani perché ci riconosciamo in una cultura, in una storia, in una geografia, non certo perché siamo geneticamente diversi da persone di altri paesi».